|

|

|

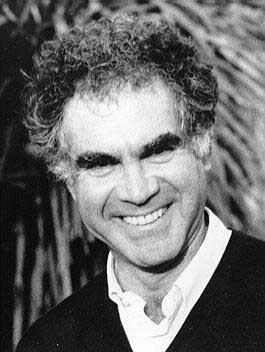

Carlo Ginzburg |

O historiador italiano fala de "Nenhuma

Ilha É uma Ilha", que está saindo no Brasil, e defende que a ficção pode

ter uma influência prática sobre o real

Adriano Schwartz

especial para a Folha

O italiano Carlo Ginzburg

(1939) é um dos principais historiadores vivos e um grande ensaísta. Nos

quatro textos de "Nenhuma Ilha É uma Ilha" [Companhia das Letras, trad.

Samuel Titan Jr., 152 págs., R$ 30], dedica-se em especial a questões de

literatura inglesa.

No primeiro deles, ele discute

a que gênero se filia a "Utopia", de Thomas More; no segundo, debate a

rixa sobre os "meandros do verso grego, italiano ou inglês" no período

elisabetano; no terceiro, tenta mostrar como "Tristram Shandy", de

Laurence Sterne, foi influenciado pelo "Dicionário Histórico e Crítico"

de Pierre Bayle; no último, ele aponta uma inesperada relação entre as

idéias do antropólogo polonês Bronislaw Malinowski e o conto "O Demônio

da Garrafa", de Robert Louis Stevenson.

Apesar de os ensaios

apresentarem a usual enorme erudição do autor, de quem a Companhia das

Letras já lançou, entre outros livros, "O Queijo e os Vermes" e "Os

Andarilhos do Bem", é difícil que a sua leitura não provoque alguma

decepção em quem acompanha sua obra pregressa.

Os textos não têm nem a carga teórica inventiva de um "Sinais: Raízes de

um Paradigma Indiciário" (em "Mitos, Emblemas, Sinais") nem a percepção

precisa e necessária de "Um Lapso do Papa Wijtyla" (em "Olhos de

Madeira"), para citar dois exemplos indiscutíveis entre muitos outros.

"Nenhuma Ilha É uma Ilha" é um

livro, mais do que todos os mencionados acima, para especialistas. Ainda

assim, propicia uma série de questões sobre a relação entre literatura e

história. Algumas delas foram respondidas a seguir, na entrevista que

concedeu por e-mail ao Mais!.

Entre as suas declaradas influências estão críticos como Leo Spitzer

e Erich Auerbach, que são influências também de Quentin Skinner, com

quem o sr. polemiza no primeiro ensaio de seu livro. Não é curioso que,

em maior medida, a sua obra, mas também a de Skinner, sejam hoje tão

relevantes para os críticos literários e os textos de, principalmente,

Spitzer e, um pouco menos, de Auerbach estejam bastante deixados de

lado?

Antes de responder a sua questão, pode ser útil recordar alguns fatos.

Na década passada, foram publicados os anais de três conferências

internacionais a respeito da obra de Auerbach [no Brasil (1994), EUA

(1996) e Alemanha (1998)]. Outra conferência sobre ele está marcada para

dezembro, em Berlim, e, entre seus participantes, estarão Luiz Costa

Lima, Horst Bredekamp e acadêmicos de todo o mundo. Longe de

enfraquecer, o interesse no trabalho de Auerbach está mais vivo do que

nunca.

No caso de Leo Spitzer, você tem razão. Aparentemente, os seus grandes

ensaios não atraem muito as novas gerações. Por quê? O fato de Spitzer

nunca ter escrito um livro abrangente (embora assistemático) como

"Mímesis" [ed. Perspectiva], de Auerbach, me parece totalmente

irrelevante. Como alguém explicaria, então, o enorme impacto da obra de

Walter Benjamin, fragmentária, não-terminada, obscura?

Posso procurar por uma resposta em uma direção diferente. Tanto Auerbach

quanto Benjamin, que se conheciam e trocaram correspondência, se

aproximaram da literatura como um fenômeno que poderia ser entendido

apenas à luz de alguma outra coisa e poderia esclarecer algo -a

sociedade, a história etc. Em outras palavras, ambos se aproximaram da

literatura a partir de uma perspectiva profética: óbvia no caso de

Walter Benjamin, implícita no caso de Erich Auerbach.

Spitzer foi diferente. Ele se centrou exclusivamente na literatura,

usando uma abordagem que conectava filologia e psicologia (uma relação

problemática).

Mas ele não foi um crítico de críticos: sua vitalidade contagiosa,

brilhante, histriônica merece uma audiência muito maior. Ele a

encontrará um dia.

A sua descrição de "Utopia", de Thomas More, não a aproxima da

concepção de romance de Bakhtin, tanto pelas ligações com Luciano e o

sério-cômico quanto pela idéia de diálogo permanente entre ficção e

realidade?

Bakhtin está constantemente em minha mente. Mas, no caso de "Utopia", a

referência a Luciano era óbvia, por muitas razões, a começar pelo fato

de que Thomas More e seu amigo Erasmo traduziram alguns diálogos do

autor latino. Mas, se não estou enganado, meu uso de Luciano para ler a

"Utopia" foi diferente do usual e me levou a conclusões distintas.

Argumentei que os elementos ficcionais do texto de More, além de serem

parte de uma estratégia deliberada, foram um instrumento que abriu uma

série de possibilidades cognitivas. Por meio dessa ilha imaginária, More

pôde ver (e descrever) uma realidade sem precedentes: a destruição do

velho sistema agrário, processo que, a longo prazo, foi um dos

pré-requisitos da Revolução Industrial.

Esse é apenas um exemplo de um fato bem sabido, mas muitas vezes

esquecido: algumas ficções, tanto legais como literárias, podem ter

influência cognitiva ou prática sobre a realidade. Lidei extensivamente

com essa idéia neste livro que está saindo agora no Brasil, bem como em

"Relações de Força".

A sua forma de estruturar o texto, baseada em pequenos conjuntos de

parágrafos numerados, lembra, para permanecer em seu vocabulário

teórico, a exposição de uma série de indícios. Ainda que seu texto não

se negue a estabelecer conclusões, tenho impressão de que, com o passar

dos anos, o sr. está cada vez mais preocupado com a exposição do que com

um veredicto final, ampliando o que se poderia chamar de "margens de

silêncio" em seu texto. Essa impressão é verdadeira?

Aceito a expressão "margens de silêncio", mas com uma qualificação.

Tenho a impressão de que estou tão comprometido como sempre estive em

chegar a uma conclusão e anunciá-la (uma demonstração, se você

preferir), mas estou cada vez mais interessado em envolver o leitor na

minha busca. Essa estratégia é aprimorada pelo ensaio, como forma

literária, uma vez que elipses, atalhos, silêncios são mais facilmente

aceitos em um ensaio. Eu me aproveito dessas possibilidades para

estabelecer uma relação mais exigente com meu leitor. Mais exigente e

(espero) mais satisfatória.

Ainda falando de indícios, há, do ponto de vista literário, uma

discussão que se aproxima de seu famoso ensaio "Sinais". O escritor

argentino Ricardo Piglia costuma defender a idéia de que a literatura

atual é dominada pelo gênero policial, tendo escrito que, "em mais de um

sentido, o crítico é o investigador, e o escritor é o criminoso". Qual é

sua opinião sobre isso?

Concordo, mas o romance policial é um episódio em uma história muito

mais longa. "Édipo Rei" já encena um enredo em que o protagonista

decifra os traços de seu próprio crime. Pergunto-me se essa atitude não

está no centro da literatura: um jogo de esconde-esconde entre o

escritor e seu primeiro leitor: ele mesmo.

"Tristram Shandy" é uma das mais importantes influências de Machado

de Assis. O terceiro ensaio de seu livro se torna assim muito importante

para a crítica brasileira...

Devo confessar que, quando li "Tristram Shandy" pela primeira vez, ainda

não tinha conhecimento do trabalho de Machado de Assis. Mas "Dom

Casmurro" (uma das mais inesperadas experiências de leitura de toda

minha vida) também afetou minha percepção do livro. Como T.S. Eliot

disse de modo célebre, uma obra verdadeiramente original cria,

retrospectivamente, a sua própria genealogia...

Adriano Schwartz é doutor em teoria literária

pela USP e autor de "O Abismo Invertido - Pessoa, Borges e a Inquietude

do Romance em "O Ano da Morte de Ricardo Reis'" (ed. Globo).

(© Folha de S. Paulo)

|